〈九〉朝中暗湧(上)

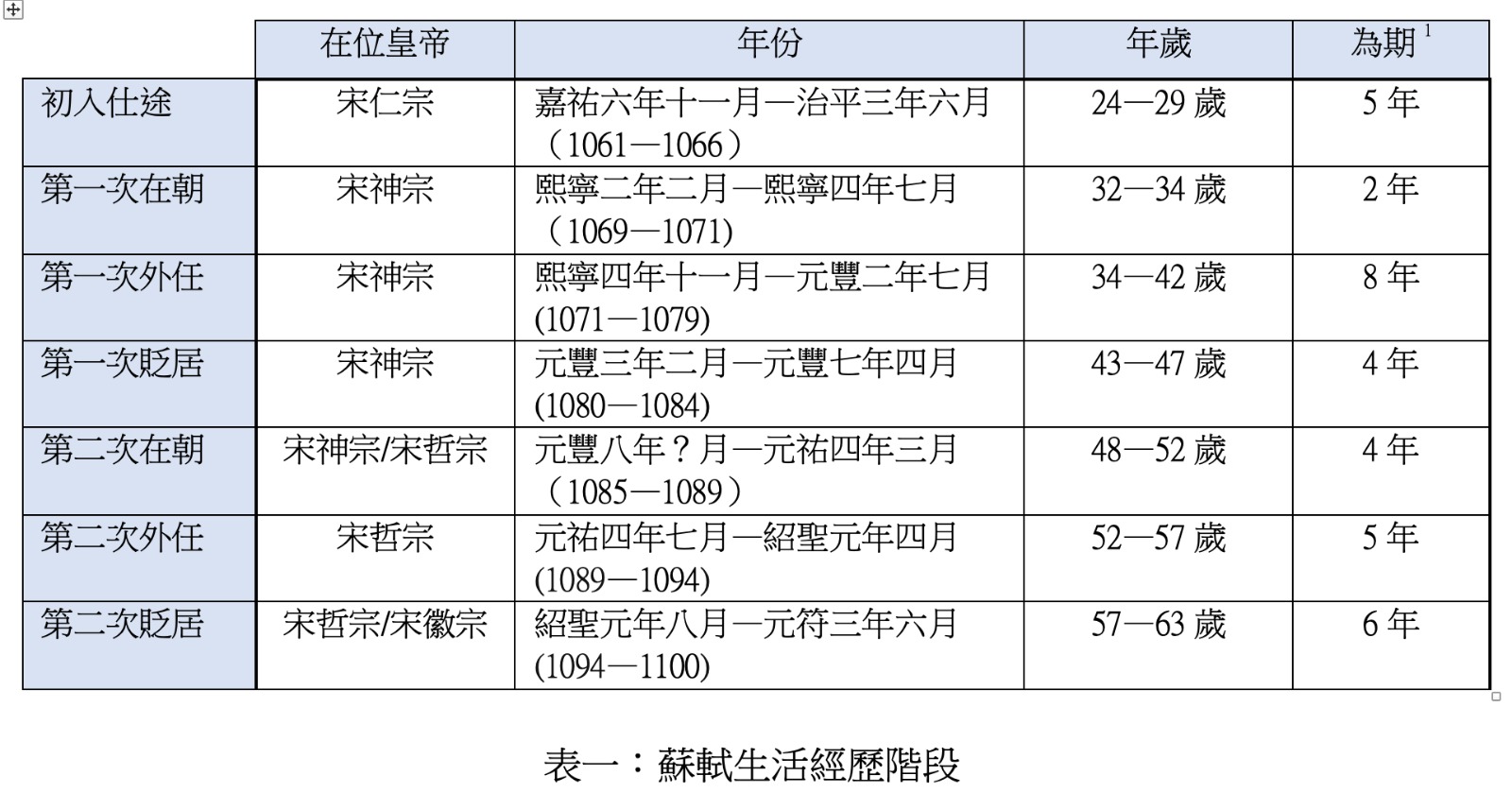

王水照先生把蘇軾的生活經歷分成「初入仕途」和兩個「在朝、外任、貶居」的循環[1]。我們就借用王先生這個分期方法和透過蘇軾的尺讀文本,看看從熙寧年間開始的政治鬥爭,如何影響蘇軾的人生路向。

簡略言之,每次「在朝」都令蘇軾不得安靜,每次「外任」他卻可以經世濟民,多次「貶居」就更激發出他的創作靈感。不論是處於那一個時期,蘇軾都逃不過黨爭。他努力地不去隨波逐流,與時俯仰,朝中暗湧卻一直左右着他的行止出處,在他離世後仍風波不息。

初入仕途

蘇軾20歲中進士(仁宗嘉祐二年,1057),同年因母親去世回鄉守孝,未有即時出任官職,除喪後為了準備應考「制科」,也未授官[2]。後來,他在「制科」考試中考得了最高的級別,出任第一個官職—鳳翔簽判,他的仕宦人生正式開始了。鳳翔簽判任滿,蘇軾回京出任京官[3]。不久,又因妻子和父親先後過身,再次回鄉守孝,也就完結了「初入仕途」的階段。這一段仁宗,英宗朝的官場歲月,相對平靜,朝中就是有權力磨擦,其激烈程度無法跟神宗,哲宗兩朝相比。

第一次在朝

蘇軾32 歲 (熙寧二年,1069)除喪後再次回京去的時候,一場將會跨越三朝的政治鬥爭正揭開序幕[4]。由於蘇軾的個人原因,令他常常受到攻擊,煩不勝煩。他曾多次上書要求外調,最後得到神宗批准,離開汴京,往外任官。蘇軾的這一個「在朝」階段,只維持了兩年多。

兩年前,新法推行之初,蘇軾並未提出任何批評意見,直至弟弟子由加入了為推行新法而設的「制置三司條例司」之後,他對新法的認識更加多,更加深入。他寫給堂兄的一封信中所說者雖是子由,但或多或少也有反映出他對「新黨」的看法:

「⋯⋯子由在制置司,頗似重難。主上求治至切,患財利之法弊壞,故創此司。諸事措置雖王(安石)、陳(升之)二公,然檢詳官不可不協力講求也⋯⋯」。[5]

當時子由在「制置三司條例司」中擔任「文字檢詳」,和王安石等人時有齟齬。卻萬萬想不到,本來只是政策上的爭執,竟會演變成互相傾軋的激烈黨爭,而且其發酵速度之快,來勢之凶,令不少政壇老手也為之錯愕,何況蘇氏兄弟在中央的日子尚短。

在衆多新法之中,蘇軾覺得「青苗法」最不妥當,這條新法也影響到蘇軾的去留決定。當時圍繞着新法的種種問題,朝中人事紛擾不堪,蘇軾產生了離京的念頭,但又擔心到了地方上去,必定會被迫攤派「青苗錢」,這是他非常之不願意做的事情。若是不依照朝廷的指示來做,又會惹來更多麻煩,思前想後仍不能下定決心。[6]

然而,往後事情的發展令他不能再猶疑了。因為他向神宗上過萬言書批評新法,又獲得神宗召見,在御前直抒己見,「新黨」對他的攻擊就更加厲害了。他在給堂兄的另一封信中再次感嘆:

「⋯⋯軾自到闕二年,以論事方拙,大忤權貴,近令南床捃摭彈劾 [7],尋下諸路體量,皆虛,必且已矣。然孤危可知。春間,必須求鄉里一差遺⋯⋯忠義古今所難,得虛名而受實禍,然人生得喪皆前定,斷置 已久矣,終不以此屈。」[8]

這段說話充滿了怨氣,可知蘇軾所承受的壓力有多重。也顧不得到民間去要推行「青苗法」的煩惱了,只求早點離開。不久,最後一根稻草壓下來了。

有人誣告蘇軾扶柩回鄉守孝時趁機販賣私鹽[9]。這件事鬧得頗大,朝廷當然進行調查。蘇軾没有為自己進行辯護,他滿有信心的認為事情一定會水落石出,還他一個清白。果然,經過調查之後,完全找不到證據指證蘇軾有任何行為不檢,這案也就不了了之。可是,這件事促成了蘇軾要離京的決心。他在信中說:

「⋯⋯自揣必不久在都下(京城)⋯⋯近日事體頗新,兄弟蠢拙,頗為當柄者所忿。孤遠恐不自全,日虞罪戾耳⋯⋯」。[10]

在這次風波之中,連一向温和,反對激烈行動的司馬光,也沉不住氣,向神宗提出外任。在他眼中,這次誣告事件暴露出王安石一派的政治技倆,原來可以如此卑劣。司馬光曾對神宗說過一段可圈可點的話:

「臣之不才,最出群臣之下。先見不如呂誨公,直不如范純仁、程顥,敢言不如蘇軾、孔文仲,勇決不如范鎮。」[11]

這些人都先後向神宗投訴過「新黨」,批評過新法,司馬光借着推許他們來指出「新黨」問題的嚴重性。暗示神宗要聽聽其他官員的聲音,不能只讓「新黨」濫用權力來排擠反對者。可惜,神宗並没有接受司馬光的勸告,仍是對王安石一派全力支持。就是這樣,不少反對新法的官員陸續離開了中央,蘇軾就是其中一個。

第一次外任

蘇軾34 歲(熙寧四年 ,1071)到杭州去任通判(知州的副手),開始了他的第一個「外任」時期。自此之後,蘇軾以知州身份管理過多個州份。直到元豐二年(1079) 八月被捕,下御史臺獄。這段時期有八年多,是蘇軾一生中連續最長的「工作時期」,為地方民生作出了重大貢獻。在這八年多的時間中,蘇軾的行程是這樣的:

杭州、密州、徐州、湖州、被捕回京受審

蘇軾被派到杭州前還出現過一段小插曲。原本他在鳯翔時已是副州長的職位,這次出調,按宋朝慣例,應該是「坐正」出任知州的,神宗也答應了,但中書省竟然不批,硬要蘇軾再次出任副州長的職務,明顯是有人從中作梗 [12]。都已經要外調了,新黨仍不肯就此罷休。不幸的是,這一段小插曲,後來竟成為了蘇軾的人生主題曲;不斷給政敵咬着不放,糾纏不清。

遠離是非之地,到了風光勝畫的杭州,蘇軾應該是如釋重負,如魚得水。可也不完全是這樣。到杭州之後,蘇軾再次寫信向堂兄吐苦水。首先是工作忙,其次是經濟問題(蘇軾不善理財)。但這些都是小問題,他仍然繼續批評新法:

「役法,鹽法皆創新,盗賊縱橫,上下督迫,吏民脅息」。[13]

在杭州如此,在密州時也是如此:

「⋯⋯雖有江山風物之美,而新法嚴密,風波險惡,況味殊不佳。退之(韓愈)所謂『居閑食不足,從官力難任,兩事皆害性,一生常苦心』,正此謂矣⋯⋯」[14]

「兩事皆害性,一生常苦心」,這兩句詩最能代表蘇軾在歸隱還是做官之間的矛盾心情。 在這時期中,他不止一次提到自己不合時宜,希望可以歸隱山林:「劣姪(蘇軾自稱)與時齟齬,終當捨去,相從林下」[15] 。蘇軾可能只是一時間說說悔氣話而已,並不真的就會歸隱,但也可以反映出他對當時官場的態度。不管蘇軾是否真心的想退隱山林,可以肯定的是,他並不想回到京師去。出任了三個州份之後,蘇軾仍想繼續留在地方上,徐州任期快滿時,他向朝中朋友打聽,可否作出相應安排[16]。結果,蘇軾被派往湖州(在今浙江省),「第一次外任」的終點站。在湖州不足半年,便發生了「烏臺詩案」,蘇軾鋃鐺入獄。

此前的八年,蘇軾在每一個州份中都有政績可述,多方面證明了他並不只是一個知識廣博,文才超絕的文學家而已。幹實務,他也可以頭頭是道。

第一次貶居

蘇軾43歲(元豐三年,1080),烏臺詩案審結,他被貶到黃州去[17]。進入了第一個「貶居」時期。這一貶就是四年多。直至元豐七年,神宗以「人才難得,不忍終棄」為由,讓蘇軾離開黃州,結束了第一個「在朝、外任、貶居」的循環。

回看這一次貶居,蘇軾「杜門深居,馳騁翰墨,其文一變,如川之方至」,創作出多篇千古傳誦大作[18]。不過,蘇軾初到貶所時,他的心情卻是非常複雜的。我們甚至有足夠理由,懷疑他患有創傷後遺症(post trauma syndrome)。他害怕因文字惹禍的心理陰影揮之不去。寫於這個時期的書信中,皆有跡可尋。此處只擇其中一小部分,略見端倪:

「⋯⋯但多難畏人,不復作文字,惟時作僧佛語耳」[19]

「⋯⋯所諭四望起廢,固宿志所願,但多難畏人,遂不敢爾。其中雖無所云,而好事者巧以醞釀,便生出無窮事也⋯⋯」[20]

「⋯⋯出口落筆,為見憎者所箋注。兒子自京師歸,言之詳矣,意謂不如牢閉口,莫把筆,庶幾免矣。雖托云向前所作,好事者豈論前後。即異日稍出災厄,不甚為人所憎,當為公作耳⋯⋯」[21]

首先,在黃州,表面上蘇軾可以歇一歇,靜一靜,但事實上,他是害怕與人接觸,文學創作更是免提,閒來參禪學佛便是。其次,就算只是純粹的文學創作,經過政敵的「二次創作」之後,其殺傷力難以估計,唯有慎言,甚至無言。第三,不論是舊作還是新作,在政敵眼中,需要的話,他們也可以用來對付政敵。那時候,連稍為離開貶所遠一點,蘇軾也會擔心被人抓住把柄,常常步步為營,如覆薄冰[22]。不是說蘇軾在貶謫時期的創作很有突破的嗎?何以他不停的對人說自己怕惹麻煩,收筆藏硯呢?那不是自相矛盾嗎?

這的確是一種矛盾。或許我們可以這樣理解:

第一:蘇軾在說謊,為的是掩人耳目。

第二:蘇軾想向收信人訴苦,自己没有犯過任何罪行,只是文字惹禍。

第三:蘇軾真的是害怕再次惹禍,一時間不想再舞文弄墨了,但又按捺不住。

這時期蘇軾仍不斷有新作,大作出產,實在是因為他控制不了自己的創作靈感吧!靈感多數來自生活上的刺激,在黃州時,蘇軾所受的刺激有夠多的了,自然靈感充沛,不能不訴諸於文字。只是待局勢没有那麼嚴峻的時候,才公諸同好。

元豐七年,神宗「象徵式」的赦免了蘇軾的罪,把他調到較接近京師的汝州去,但仍是一個有職無責的閒官。自離開黃州之後,蘇軾遲遲不到汝州去,到處遊歷,探親訪友,尋田求宅[23]。他多次上奏朝廷,希望可以在常州定居,大有從此歸隱的況味:「某往揚州,入一文字(奏章),乞常州住。得耗,奏邸拘微文,不肯投進,已別作一狀,遣人入京投下」。[24]

就在這時,神宗駕崩,蘇軾的人生來了個一百八十度的大轉變,朝中暗湧再次把他倦進另一場更激烈的政爭之中。

注釋

夜讀東坡信札隨筆之九

作者:張永亮博士 旅居澳洲華人

圖片設計:華姿