話說香港開埠初,駐華貿易大臣認為港島城市發展應以現時金鐘一帶地方為中心,但駐港皇家工程師就指軍事基地非在此處不可。事件弄到英廷,結果經濟輸掉了給軍事。貿易大臣砵典乍在離港前有以下一撮話:

「……最後我再重複在整件事中,我只有一個目的,就是為了殖民地的發展着墨 - 如果愛秩序少校的計劃落實,想信我不會在此見證,因此再沒有人會說出不合聽的意見。」

英國在1860年發展九龍半島,金鐘的軍事基地又再重提,由於金鐘軍事基地阻礙了港島由西向東的發展,當時殖民政府也不放過好機會,提議將軍事基地遷往九龍,好讓港島東西交通貫通。英國軍部、戰爭部、殖民地部和香港政府共寫了三份九龍半島土地用途報告,產生了四角書信來往,事件擾攘達四年,結果軍事政策第二次擊倒經濟政策,金鐘軍事基地仍然屹立。

1871年,金鐘軍事基地向北伸延,並建立了碼頭和船台。1874年的超級颱風橫掃基地海岸和碼頭。在考慮重建港島海岸線時,量地官(後稱工務司) 裴樂士提出了改善軍事基地樽頸辨法,並獲港督堅尼地支持。由於軍事基地前的水域大部份都被沙泥淤塞,最有效是把該處填平,建一彎路,防止淤塞,又可貫通東西交通;基地內則建一船塢,供軍事用途,另建一活動橋,供軍事船隻出入塢時使用。港府可付出1/3費用,但軍部不願承擔餘下費用而工程告吹。

1883年,在落實翟維克衛生報告(Chadwick’s Sanitary Report)時,計劃重建港島海岸線又再成為軍部與港府的爭論點。熟悉事件的裴樂士再粉墨登場,重提在海岸增設馬路,也獲港督寶雲支持,可惜港府第三次吃閉門羹,軍部回覆填海可以,但馬路莫提。4年後,遮打爵士提交「港島海岸填海計劃」,裴樂士有以下一番話:

「……從港督麥當勞開始,跟着歷任的港督都曾經提出拉平東西海岸線,但無一成功,而軍部從無興趣的原因相信是經濟繁榮與他們無關。……」

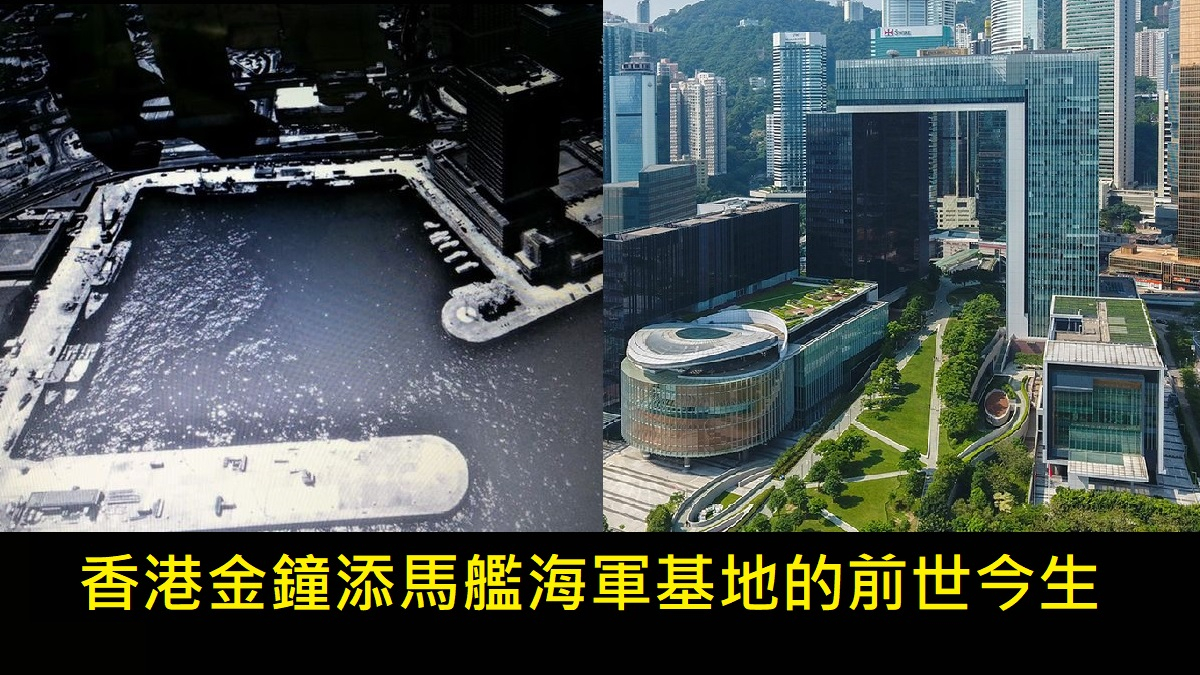

軍部終於在1896年單方面宣佈重建海軍基地,並擴闊皇后大道,1900年工程出台,堪稱超巨型,海軍船塢佔地8.23公頃,費用過百萬英鎊,約500萬元。動工不久,即有居民投訴受工程滋擾,但上了庭後事件就無疾而終。工程不斷傳出醜聞,石料短缺以致價格飈升,影響了全港工程,淤泥比預期多,令樁柱加深,因此造成多宗潛水工人死亡。在1903年3月24日,以遮打爵士為首的富豪在香港酒店商討請願要求遷拆海軍基地。2日後,這批富豪與港督卜公在香港會所見面,卜公說:

「……在座有多位都知道兩年前我已要求祖家建一完整無缺的海岸,很不幸我未能成功爭取…… 我深信全社會都希望看到香港有一條完整無缺的海岸。……」

4月6日請願書見於《孖刺西報》,而卜公也寄出信件支持富豪的請願,正如社會所料,請願歸請願,只是宣洩了不滿,海軍船塢的工程仍然趕工並於1905年中靜靜地竣工,船塢啓用時亦無舉行任何慶祝儀式。

1920年1月19日,立法局議員蒲樂(HE Pollock)御用大律師提一動議要求港府成立一專責小組研究遷移金鐘軍事基地以舒緩中環商業區的地方不足。他指出香港在8年內承擔軍費支出達5倍增長,是減少本地軍事支出的時刻,可惜駐港司令稱他未獲軍部授權而動議不獲通過。蒲樂在1921和1922年皆有跟進事件,但得到的答案是港府仍與軍部在商討中。在1923年8月的提問中,才知有位產業測量專家即將到港研究事件。11月,專家谷利 (Sir John Hubert Oakley) 提交了報告,金鐘軍事基地的地皮價值1千6百多萬,約港府一年開支。1924年3月13日,立法局討論「谷利報告」,蒲樂以首席議員代表全體議員批評軍部開天殺價,地價以香港最高時計算,要知早年港府是免費批地給軍部,軍部遷調的損失不是地價,只是遷移的所有費用,並建議仲裁。但港督和駐港司令皆認為補償地價對香港長遠發展有利,而補償地價可分10年攤分,促議員以大局為重,通過報告。報告雖獲通過,但在1925年的預算案中,港府以財政優先次序為由,將贖地擱置。

直至1957年英國宣告削減遠東駐軍,海軍船塢分期結業,1959年11月31日正式告別香港。《大公報》率先報導港島中區與東區的樽頸地帶開馬路,爭取了百多年的訴求終於實現。

添馬(Tamar)是英國艦艇,1863年6月在米禾(Millwall)下水,約3,650噸,1864年投入英艦隊服務,當時仍是以帆航行,有三帆,後才加建了蒸氣器推動航行,時速可達每小時12海哩。她曾在1873年與另兩艦艇喜馬拉亞(Himalaya)和沙瑪天亞號(Sarmantian)參加亞善提戰役(Ashanti War) ,並在1880年參加波耳戰爭(Boers War)和1882年襲擊亞歷山大港。她第一次到港是1878年,除後在1886和1893也曾到香港,1895年取代維托艾曼妞(Victor Emmanuel) 號成為香港的補給船,但在1941年12月,英軍發覺無法阻擋日軍的攻勢後,就馬上要自毀添馬,對一艘沙場上的艦艇,這是極不光彩的事,可說是受盡「退伍後仍要剖腹自盡」的恥辱。

無論是砵典乍、堅尼地、寶雲或卜公,當香港的利益與英國發生抵觸時,他們都能站在香港整體利益的位置上與英國權貴周旋,雖然全都失敗,也算是做好了「那份工」。如今的領導,是位中學程度歷史觀也未達的「醒目仔」,我們又怎能奢望他能借古鑑今與掌權者「說不」。飽讀番書的曾爵士,又是虔誠天主教徒,那會相信「添馬艦」的不吉祥,選擇庫房少收以百億元計的收入,在過去香港人討厭了百多年的權力「地王」上,花了半百億公帑,重立特區權力中心於添馬,在香港歷史上留下深深的烙印。

香港大學中國歷史研究碩士同學會副會長 馬冠堯

(本文曾於2012年2月《星島日報》「根本月報」專欄刊登,並由「國史教育中心(香港)」授權「知史」發佈,特此鳴謝。)