史學方法的執着

有一位對歷史研究很有興趣的朋友告訴我一個有趣的面試經驗,他曾經在一家官方的歷史機構回答面試官有關史學方法的提問,當他談到掌故、電影、圖片與歷史研究的關係時,面試官即板着臉以直斥其非的態度喝說:「掌故是歷史麼!電影與圖片可用來當歷史研究材料嗎,你學的是什麼史學方法?」我這個朋友當然沒有得到聘書,但他的經驗卻讓他明白在當今的史學界中對史學方法仍然有不同程度的執着。

掌故與歷史

掌故就是歷史這個說法是不用置疑的,古代的史官如太史公司馬遷即以收集民間掌故為主要職務之一,因此《史記》記載了大量的掌故,例如被認為是現代足球起源的「蹴鞠」,就是記載在《史記‧蘇秦列傳》中。在香港方面,早期有吳灞陵於40年代在《華僑日報》編香港掌故版,著明作家葉靈鳳於50年代在《星島日報》編輯香港史專題,70年代起有魯言(原名梁濤)先生出版的《香港掌故》及《古今香港系列》等書,吳昊先生由1988年起出版近40本香港掌故與電影類書籍,這些都是香港歷史記載的主要材料之一。

繪畫與全球化歷史

如果連以文字為媒介的掌故書籍也不能被接受為歷史的話,以聲畫組成的電影和純影像的圖片就更難被面試官等史學界人士接受。然而當代的史學界在史學方法上確實有很多不同方向的發展。法國年鑑學派史家馬克•費侯(MarcFerro)、美國史家羅森史東(RobertA.Rosenstone)及懷特(HaydenWhite)都對電影與歷史有深入的研究。而卜正民(Timothy Brook)教授於2009年出版的《維梅爾的帽子:從一幅畫看十七世紀全球貿易》( Vermeer’s Hat: The Seventeenth Century and the Dawn of the Global World)可說是畫作與歷史的經典之作,作者透過7張畫來看十七世紀的全球貿易。繪畫和照相是不同,繪畫所呈現的並非是客觀事實。作者教我們去思考:畫中的物品「在那裏做什麼?誰製造的?來自何處?為何畫家要畫它,而不是其它東西?」等畫作與歷史的研究方法。

《坤輿萬國全圖》與中國人發現美洲新大陸

在2010年8月,本港學者李兆良根據利瑪竇繪製的《坤輿萬國全圖》,找到中國人更早發現美洲新大陸的新證據。李兆良表示,地圖是有歷史意義的記錄,從地名的顯隱,可以斷定製圖的年代。大量證據指向,利瑪竇是「參照」許多前人的地圖,不僅僅是歐洲,更多、更重要的是來自於中國的地圖資料。就連整幅地圖,亦是以中國為中心展開。此外,他認為能夠繪成準確的世界地圖,任何偵查要滿足三個條件:動機,能力和時機。在十五世紀,一個佔世界生產力三分之一到二分之一的明代中國,完全有動機,有能力作環球航行,而能完成這些工作的,只有鄭和及他的航海隊伍。這一張《坤輿萬國全圖》,不僅提供了時機和精確勘探的實據,而其中隱顯的證據和錯誤,對證明鄭和時代中國人已經環球航行提供了非常寶貴的證據。由他提出的論據和研究方法顯示,不同年代的地圖作品是有非常重要的歷史研究價值。

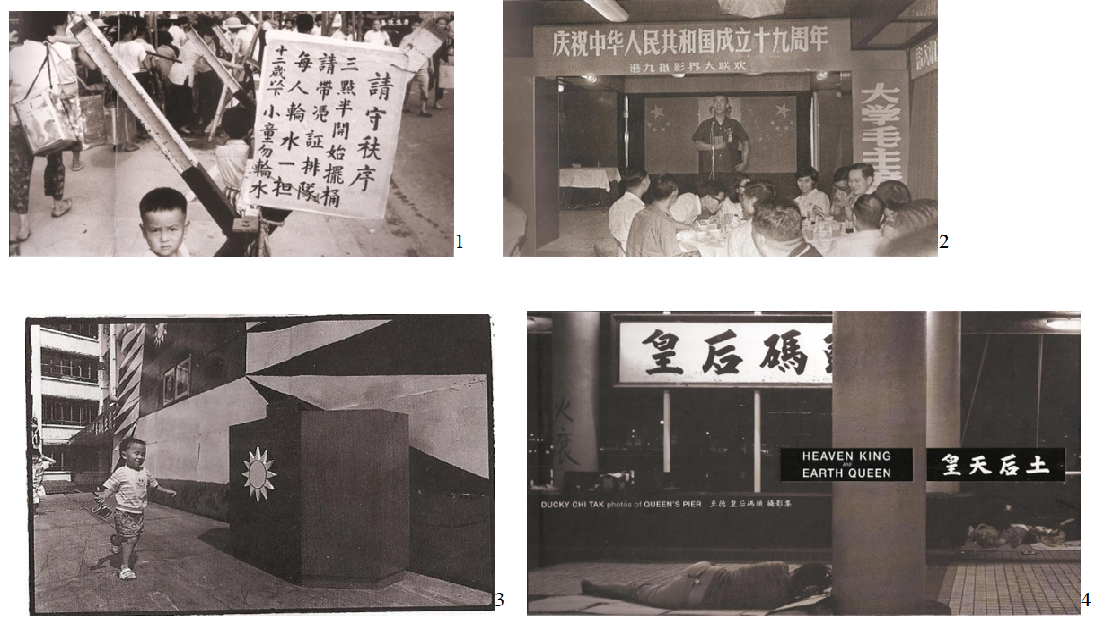

攝影集與香港歷史

回到香港歷史的研究方面,香港本身是一個攝影發達的地區之一,前人於早期為香港拍下多輯照片可供歷史研究之用。其中比較著名的有邱良及陳迹先生。他們倆位都出版了多本從50年代到90年代的攝影集,另一位攝影師蒙敏生先生出版了一本名為《香港的另一面:一位攝影師眼中的六七十年代》的攝影集,香港藝術中心就以一九九七為題,出版了《九七影情──當代香港視覺探索1990-1996》,從這些照片集綜合來看,已經可以窺見香港的發展史及多元社會面貌。2007年香港皇后碼頭拆卸,攝影師謝至德將保護碼頭的參與者與事情的經過用相片形式記錄及出版。我可以說這些照片是一些寶貴的香港歷史研究材料,與以上討論過的卜正民所研究的畫作及李兆良研究的《坤輿萬國全圖》有着相同的歷史意義。

現代史學方法的發展,讓歷史研究者抱開放的態度從不同方向找尋歷史材料,從繪畫、照片到電影等不同時代的媒介,一一被現代的歷史學者所重視。因此,作為歷史研究者,應該同樣抱開放的態度去觀察與思考這些發展,從中得到新的歷史知識。

香港大學中國歷史研究碩士同學會執委 陳仲佳

註1:沈怡菁編:《香港記錄(1950’s ~ 1980’s)──陳迹攝影集》,香港:三聯書店(香港)有限公司,1999,頁102-103。

註2:蒙敏生攝;顏文斗編:《香港的另一面:一位攝影師眼中的六七十年代》,桂林:廣西師範大學出版社,2007,頁17。

註3:伍小儀總編輯:《九七影情──當代香港視覺探索1990-1996》,香港:香港藝術中心,1996,頁136。

註4:謝至德:《皇天后土》,香港:HULU Concept Limited,2009,封面。

(本文曾於2010年10月《星島日報》「根本月報」專欄刊登,並由「國史教育中心(香港)」授權「知史」發佈,特此鳴謝。)