引言

朱熹說蘇東坡的書法不妥,蘇東坡的文章不妥,蘇東坡的學術不妥,蘇東坡這個人更是不妥。

但是,假如蘇東坡有自己的社交媒體網頁的話,朱熹一定會是個follower,還會每天看看他有甚麼新post。好的,真心給個like;不好的,當然"unlike"。朱熹本來就是一個東坡迷,但他不會盲目接受蘇東坡的全部。

當其時,靖康耻,猶未雪,追本溯源,昏君是不能罵的,只好痛責奸臣。王安石和支持新法的就成了侫臣小人;反對他們的,自然成了賢人君子,備受抬舉。蘇東坡就是其中一個。他身後的聲望比生前更隆,更受追捧。高宗為他加官進爵,孝宗為他的文集親作序文。後來這種追捧,越來越變得市儈勢利,有所謂「蘇文熟(悉),吃羊肉;蘇文生(疏),吃菜羹」的民諺 [1]。據說,當時市面上還有教導考生們如何利用蘇軾的文章來應考科舉的書籍。過度炒作造成了反效果,部分士大夫,文人雅士開始討厭蘇東坡,對他作出不合理的批判。朱熹(1130-1200)就曾經鉅細靡遺地批評過蘇東坡,由他的書畫詩文,史評經學,到怎樣立朝處世都不放過。

本來,朱熹年青時也曾經想過做一個文青。在宋代(尤其是在南宋)要做文青,又怎能不認真學習蘇東坡呢?後來隨着年歲的增長,歷練的豐富,朱熹開始同情蘇東坡,體諒蘇東坡。所以,朱熹對蘇東坡的認識是很深的,對他的批評也不是譁眾取寵,反而可以加深大家對蘇東坡的了解。

一.字由心生

字寫得好,只是書家。字寫得好,又有法度可尋者,才是書法家。突破故有法度,另立典範,則是大宗師了。只不過,上至王羲之,下至宋代四大家「蘇黃米蔡」,沒有一個會自稱是書法家的(更不用說作為一種職業)。學書練字,是個人喜好,怡養性情。他們從來沒有想到過,有朝一日自己的字不單受人稱許,書帖更被人爭相收藏,甚至搶奪。騙財騙色常有聞之,「騙字」則算是奇談吧!民間就流傳着一些故事,說痴愛蘇軾書帖的人,想出各種奇怪的方法來騙取他的手跡。蘇軾的字廣受歡迎是肯定的,不用說收藏,就是能一睹他的真跡已很難得了。他的《寒食帖》被譽為天下行書第三,是書法藏品中之至寳 [2]。蘇軾的字究竟有何特色,令他這麼受大眾歡迎?

晉人書法取韻,唐人取法,宋人取意 [3]。唐代之前,書法是按照「字」本身的要求去寫的,唐宋以後,字是按照「人」的要求來寫的 [4]。蘇軾是「尚意」書風的代表,他「借筆墨綫條寫胸中逸氣,表達心情,人格和意境」[5]。他的書法多變,飛動,墨濃 [6] 。

蘇軾的好朋友李之儀說:「東坡從少至老所作字,聚而觀之,幾不出於一人之手。」[7];蘇門四學士之一的晁補之言:「蘇公少時手抄經史皆一通。每一書成,輒變一體,卒之學成而已。」[8] 由此可知蘇軾的字體是經常在變的,他不停地學習改進,令自己的字既有前人的法度,又能從中突破。蘇軾喜歡熱鬧,生性調皮,他不滿足於停留在某一家,某一派的法度之中,故此多變。蘇軾論畫時曾說:「論畫以形似,見與兒童鄰。賦詩必此詩,定非知詩人」[9]。從一而終,死跟着一定的法度臨摹寫字,只是練習,不是創作,不合東坡風格。

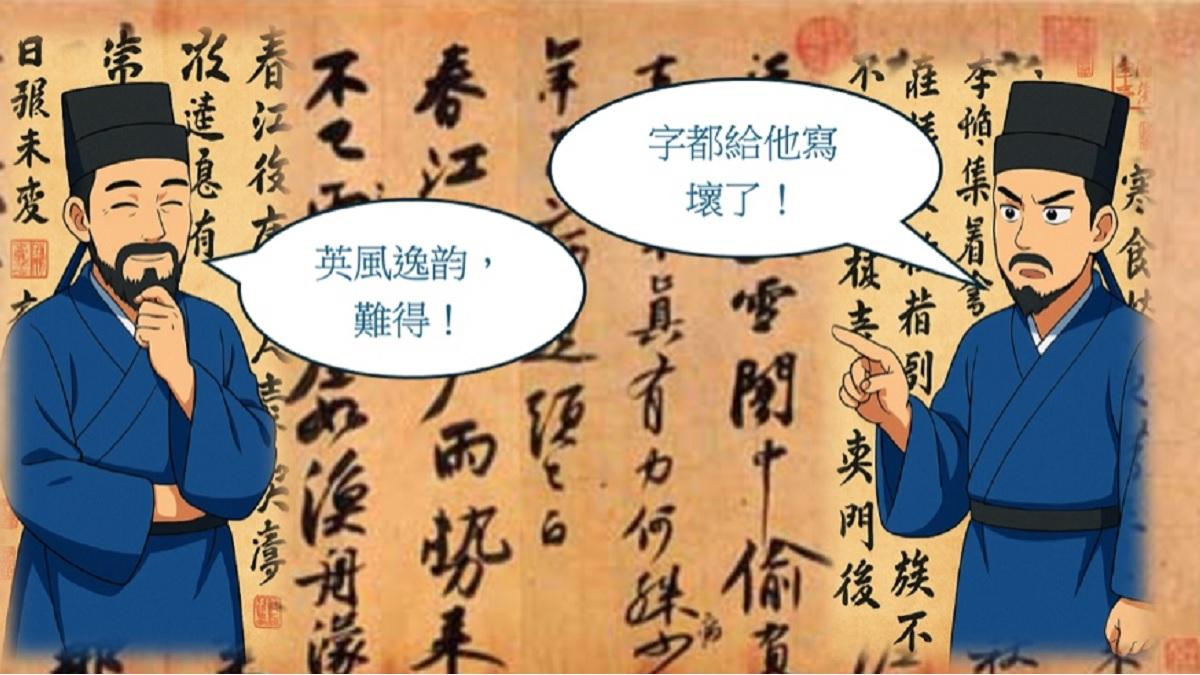

朱熹卻批評蘇軾「把字都寫壞了!」[10]

朱熹無疑是中國學術思想界的一代宗師,但他竟敢越界來批評宋朝書法界的一哥,難道他真有南威之容,龍泉之利,敢與宗師論淑緩,談斷割乎?

理學家們一般對書法藝術是抱否定態度的,因為書法無助於求道 ,只是「玩物」[11],只是「小道」 ,是壯夫所不為的 [12]。若是這樣,朱熹的字也不會好得到哪裏去了!

事實又不是這樣。看看後人如何讚賞他的書法:

「朱子⋯⋯而於翰墨亦工。善行草,尤善大字,下即沉著典雅,雖片縑寸楮,人爭珍秘,不啻璠璵圭璧。」[13]

「晦翁(朱熹晚年稱號)書,筆勢迅疾,曾無意於求工,而尋其點畫波磔,無一不合書家矩矱。」[14]

「(朱熹的)字亦縱筆所書,矩度弛張,姿態逸發,雖晉唐諸名家,未易比數。」[15]

原來,朱熹也是書法的行家裏手,深於此道。他對蘇軾的批評就不會是無的放矢,泛泛而談了。只不過,朱熹對書法的要求與蘇軾的很是不同,他強調字要「安靜詳密,雍容和豫」,從一個人的字,可以看得出書者的「工夫」做得如何 [16]。

朱熹所講的「做工夫」,是指「存天理、滅人欲」的道德人格修養,主張「持敬」和「克己」。這種工夫要全面的應用到生活的各個方面上去 [17],寫字也不例外。朱熹一脈相承程頤的理學思想,特別強調「敬」的重要性。可是,蘇軾跟理學家們的矛盾就在這個「敬」字。

敬則守,守則持,持則執,對於藝術創作而言,這是大忌,再加上蘇軾本身的脾氣,他大呼「幾時得與他打破這『敬』字」。

在蘇軾眼中,書法藝術是「表現個性」的其中一個媒介,只是著重端嚴謹重,安靜詳密,雍容和豫,實在太過片面,了無趣味。在理學家眼中,「表現個性」,「隨意而發」就等於不能「以理制情」,任由心裏的欲望四處亂跑,就是工夫做得不夠,做得不好了。所以朱熹批評蘇軾,而讚賞蔡襄的字。後者令朱熹有一種與正人君子相見的愉悅感覺。「書品」是連着「人品」的 [18]。

二.藝如其人

蘇軾也贊成「字由心生」。他說:「世之小人,書字雖工,而其精神終有睢盱側媚之態⋯⋯然至使人見其書而猶憎之,則其人可知矣。」[19] 但是,他自己的字也實在寫得太過調皮;他對書法的態度也實在不夠嚴肅。據說,蘇軾寫字時不會用吊筆,而是把手擱在桌上來寫字。[20] 若是在今天,必定被書法老師大罵。蘇軾又說,喝了酒之後,半醉微醺時寫字才來勁 [21]。本來理學家已經不太欣賞書法這種藝術,蘇軾的這種態度,又怎會被他們所接受!

朱熹是站在儒者的立場,視蘇軾為文人書法之首,是最要批評的一個。有趣的是,朱熹對蘇軾書法批評得也夠深刻的了,但對他所留下的書畫作品又有着一種說不出的愛惜。朱熹說蘇軾的字「物色牝牡,不復可以形似格量,而其英風逸韵,高視古人,未知其熟為後先也?」[22]。他始終是肯定蘇軾的藝術才華的:

「蘇公此紙(枯木怪石圖),出於一時滑稽談笑之餘,初不經意,而其傲風霆、閱古今之氣,猶足以想見其人也。」[23]

「東坡老人英秀後雕之操,堅確不移之姿,竹君石友,庶幾似之。」[24]

朱熹和其他人一樣,以能夠一睹蘇軾的手跡而自豪,也曾題跋過不少他的書畫。可是,蘇軾那種「我書意造本無法,點畫信手煩推求」的不「敬」態度 [25],很容易令人覺得,凡事只要隨意隨心,就會有所成就。在捨難行易的引誘之下,很易令後學誤入歧途。本來,這不是蘇軾的錯,只是後人有意無意間誤解了他。蘇軾的姪孫蘇籀(子由的孫子)說,蘇軾是很努力學習前人的書法的:

「(蘇軾)自壯逮老,周遊四方,古人奇跡,無不臨遍。嶠南書帖,特為超妙。」[26]

有天分,苦功還是要下的。

三.文從道出

蘇軾曾經說過:「某平生無快意事,惟作文章,意之所到,則筆力曲折無不盡意,自謂世間樂事無逾此者」[27]。如果朱熹看到過這段文字,必定十分不滿。做文章是因為要宏揚道理,要人從中得知聖人之意,不是一種娛樂,更不能兒戲!

其實,蘇軾也重視文章之中要有「道」,他曾借歐陽修的口說:「吾所謂文,必與道俱。見利而遷,則非我徒」。[28] 朱熹截取了「吾所謂文,必與道俱」這兩句來批評蘇軾說:

「今東坡之言曰『吾所謂文,必與道俱』,則是文自文,而道自道,待作文時旋去討個道來入放裏面⋯⋯所以大本都差⋯⋯」[29]。

朱熹批評蘇軾的所謂「道」是現成的,隨便撿拾的,毫無誠意。但是,這也反映出蘇軾作文時是着重「道」的,同時間亦重視文詞的。兩者本可以共存,並不相違。蘇軾引孔子說:「言之不文,行而不遠」[30]。這個「文」可以理解為文詞的修飾。內容再好,說法再有理,沒有好的表達,便會事倍功半,甚至不傳。所以蘇軾雖然著重文詞,但其最終目的,也是為了要讓「道」得以承傳。

朱熹主張「文皆是從道中流出」,文就是道。一個人若是工夫做得好,自然有道,寫作時天地之道自會注入文章之中。作文皆因要傳道,寫甚麼也是為了要表達「道理」之所在。朱熹的這種想法存在着一個危機。「讀書人除了充當聖人經典的解釋者和宣傳者外,實在沒有著書立說的必要,更談不上隨自己的心意去作文章了。」[31] 後來明清的科舉,以朱子注釋的四書為標準,就造成了八股文化的出現。士子們只是埋首於替古聖賢人立言而已。當然,這不是朱熹的初心,正如蘇軾的快意文章也並非要教讀者做一個輕薄文人。

朱熹建立的「道心」是修齊治平的大道,蘇軾醉心的「文心」是創作突破的蹊徑。這兩者互相有衝突的嗎?朱熹花一生精力為其「道心」作出貢獻,但没有完全把藝術創作抛諸腦後。蘇軾盡其一生創作屢達新境,但他也没有把自己的朝中大節棄如弊屐。他們兩人都把「道心」、「文心」內化到自己的生活,生命之中。只是立於文字之中時,各自選擇了不同的範疇。

有的時候「文人朱熹」又會出來攪局,令他霎時間染上了東坡式的庸懶,請看看以下的詩句:

勝日尋芳泗水濱 無邊光景一時新

等閑識得東風面 萬紫千紅總是春 [32]

不說的話,還以為是蘇東坡在一個百無聊賴的日子中,打個哈欠之後的即興之作。人,總是有矛盾的,一代大儒也不例外。

注釋

[1]陸游《老學庵筆記》。

[2]「天下第一行書」是王羲之的《蘭亭序》(已佚亡,只有摹本傳世)。顏真卿《祭姪文稿》 是「天下第二行書」與《寒食帖》一同藏於臺北故官博物館。

[3]董其昌《書品》。

[4]陳志平《我對蘇軾書法持批評態度》,原載《收藏周刊》,潘瑋倩整理。

[5]張毅(1995)《蘇軾朱熹文化人格之比較》,《文化遺產》,第四期,頁55-62 。

[6]蘇葉(2024) 《宋人筆記中的蘇軾書法批評》,《收藏家》2024年第4期 。

[7]李之儀《姑溪居士前集.跋東坡帖》。

[8]何薳《春渚紀聞》卷六。

[9]蘇軾《書鄢陵王主簿所畫折枝二首》。

[10]朱熹《朱子語類》,卷 140 。原文:「字被蘇、黃(庭堅)胡亂寫壞了,近見蔡君謨(襄)一帖,字字有法度,如端人正士,方是字。」

[11]宋曉希・黃博(2022)《理學家于書法的悖論:以朱熹評蘇軾,黃庭堅書法為中心的硏究》,《書法硏究》,第3期,頁99-114 。

[12]陳志平《我對蘇軾書法持批評態度》,原載《收藏周刊》,潘瑋倩整理。

[13]陶宗儀《書史會要》。

[14]王世貞《震澤集》。

[15]陸簡跋《朱子城南唱和詩帖》。

[16]宋儒所謂的「工夫」並不是我們今日常說的「功夫」,兩者是有很大分別的。

[17]佚名(2019)《董其昌的高級,在於「淡」》。

[18]張毅(2018)《蘇軾與朱熹》,中國友誼出版社,頁239 。

[19]蘇軾《書唐氏六家書後》。

[20]即所謂「腕著而筆臥」,見黃庭堅《跋東坡水陸贊》。

[21]蘇軾《答李方叔》之二,《東坡文集》頁1577。

[22]朱熹《跋東坡帖》。

[23]朱熹《跋張以道家藏東坡枯木怪石》。

[24]朱熹《跋陳光澤家藏東坡竹石》。

[25]蘇軾《石蒼舒醉墨堂》。

[26]蘇籀《跋東坡拔豕帖》。

[27]何薳《春渚紀聞》。

[28]蘇軾《祭歐陽文忠公夫人文》。

[29]朱熹《朱子語類》,卷129, 論文上。

[30]蘇軾《與謝民師推官書》。

[31]張毅(2018)《蘇軾與朱熹》,中國友誼出版社,頁226。

[32]朱熹《春日》。

作者:張永亮博士 旅居澳洲華人

"Unlike" 蘇東坡系列——蘇軾與朱熹之一