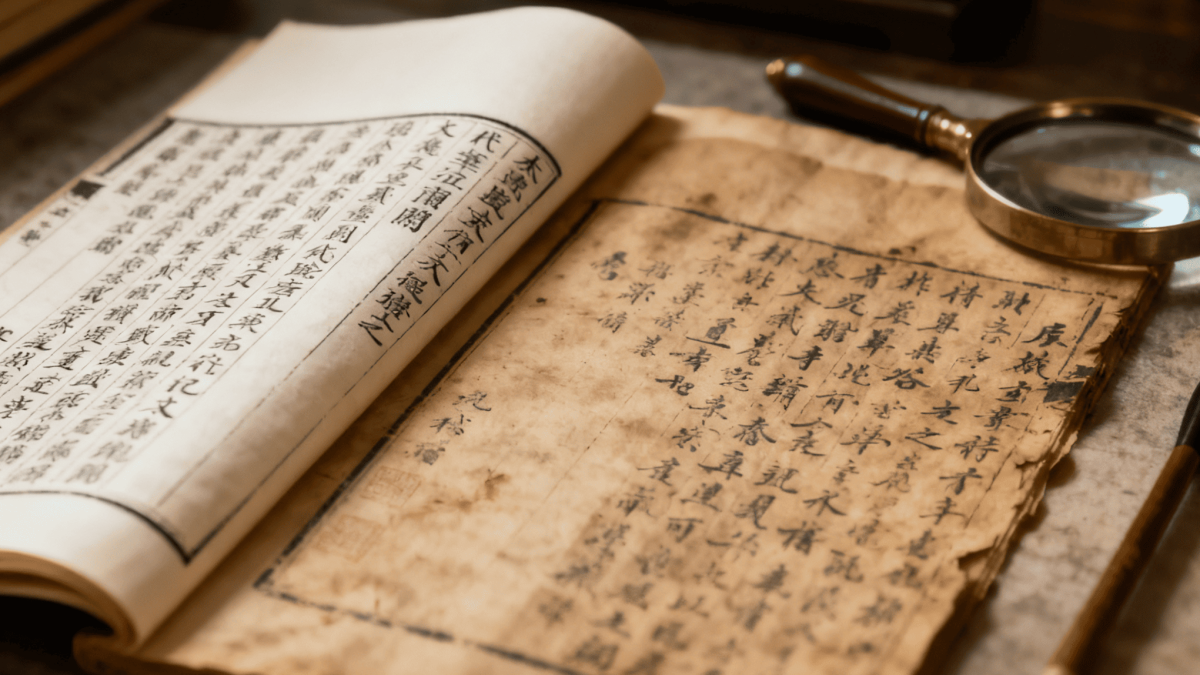

紙是中國古代四大發明之一,自東漢蔡倫改進造紙術後,紙在古人日常生活中逐漸被廣泛應用,包括政府機關的公文、文人雅士的書畫、以至各式各樣的印刷品,大都以紙為載體。一些古人對紙頗為珍惜,不單未有輕易丟棄,更想出多種循環再利用紙的方法,如利用廢棄的公文紙背後的空白面印刷書籍便是一例。這些公文紙印本書籍的正面為新刻印的內容,背面則是公牘之類的寫本文獻。

據學者孫繼民的研究,1 關於公文紙印本的最早記載,見於元代吳師道(1283—1344)在元至正刊本《戰國策》書後的題識。吳師道在重新校定劉向的《戰國策》時,曾參考南宋人姚宏的《戰國策注》。他在寫於元文宗至順四年(1333)的題識中述及所用姚書的版本:「余所得本,背紙有寶慶字,已百餘年物,時有碎爛處。」吳師道描述的「所得本」2,應是利用宋理宗寶慶年間(1225—1227)的公文紙背頁所刻印的《戰國策注》。是書經歷了百餘年,到了吳師道手上已「時有碎爛」,或許可解釋其為何未能流傳至今。

今天我們仍能看到的宋代公文紙印本,就筆者管見所知只有現藏於上海博物館的宋刻龍舒本《王文公文集》,即北宋名臣王安石(1021 —1086)的文集。這部印本原有100卷,現僅殘存72卷,共900多頁,其中用公文紙印刷的多達780餘頁。這些舊公文紙主要是宋高宗紹興三十二年(1162)至宋孝宗隆興元年(1163)舒州公庫的廢舊公文檔案和時任舒州官員與當地文士之間交往和酬酢的書啟,內容涉及南宋初期政治、經濟、軍事和文化等方面。上海古籍出版社於1990年把這些舊公文紙以《宋人佚簡》之名影印出版,全書分為「書簡」和「公牘」兩大部分,是研究宋代地方行政、文書制度、和經濟財政的原手資料。

到了明代,公文紙印本引起學者更多的關注。明代後期學者張萱(1558—1641)在其書《疑耀》中有一節謂〈宋紙背面皆可書〉,述及他所接觸到的宋代公文紙印本:「余幸獲校秘閣書籍,每見宋板書,多以官府文牒翻其背以印行者,如《治平類篇》一部四十卷,皆元符二年及崇寧五年公私文牒牋啓之故紙也。其紙極堅厚,背面光澤如一,故可兩用,若今之紙不能爾也。」3 張萱提到因為有機會到皇家的圖書館校勘書籍,所以能看到很多用公文舊紙背面空白處來印刷的書籍,如《治平類篇》一書便是用了元符二年(1099)和崇寧五年(1106)的舊公文紙。這些宋代舊紙之所以能用來印刷書籍,主要是因為其質地堅固厚實,且正反兩面都光滑如新。然而明代的公文紙由於質地較差,故張萱謂已鮮有用來印書了。

筆者在本年六月初到訪大英圖書館(British Library) 時,曾調閱該館所藏、元人劉仁初編的《文選對策》,因有學者研究指該書是刊於明代嘉靖年間(1522—1566)的朝鮮刻本,而這一版本在中國國內暫未見流傳,4 故在好奇心驅使下決意一探究竟。在翻到第三卷時,隱約見到書葉背面有文字(見圖一),才驚覺此書原來是公文紙印本。由於裝幀形式的原因,公文紙的內容大都隱藏在線裝書的折葉之內,故只能從書葉夾縫中窺探一二(見圖二),但從該書其中一冊封面和封底的護書葉,可清晰看到是嘉靖二十七年(1548)的公文(見圖三和圖四)。科技發展一日千里,希望在不久的將來能有光學技術辨析藏在折葉中的公文紙內容,讓歷史研究者能利用這些原手的寫本檔案和文書進行研究。

在親身接觸到公文紙印本後,筆者與清末民初的版本目錄學家葉德輝(1864—1927)有類似的體會:「古人愛惜物力之意,亦可於此見之矣。」5 儘管今天我們生活在物質豐裕的時代,然而資源終究有限,若不加節制地消耗,終有枯竭的一天。但願今人能效法古人惜物節儉的美德,把珍貴的資源循環再用,讓社會得以永續發展。

香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會副會長 朱銘堅博士

(本文曾於2025年8月《星島日報》「根本月報」專欄刊登,並由「國史教育中心(香港)」授權「知史」發佈,特此鳴謝。)

[1] 孫繼民:〈近代以來公文紙本古籍的流傳和存佚——兼議公文紙本原始文獻與次生文獻的價值比較〉,《河北學刊》2015 年第3期,頁149—158。

[2] 〔漢〕劉向:《戰國策》,上海圖書館藏元至正刊本,〈國策後序〉,頁5上。

[3] 〔明〕張萱:《疑耀》,卷3,〈宋紙背面皆可書〉頁8下—9上,收入《景印文淵閣四庫全書》,第856冊(臺北:臺灣商務印書館,1985),頁215。

[4] 廖可斌:〈《英國國家圖書館藏中文古籍目錄》前言〉,《中國典籍與文化》2021年 第3期,頁145。

[5] 任莉莉:《書林清話箋證》(上海:上海古籍出版社,2024),卷八,〈宋元明印書用公牘紙背及各項舊紙〉,頁442。

圖一

圖二

圖三

圖四